No.28 もしも自宅が被災したら…困ったときの支援あれこれ(2023年8月)

【もしも自宅が被災したら・・・困ったときの支援、あれこれ】/1.り災証明の申請を/2.たいへんな片付けをするときには/3.家屋の修理・建て替え 支援制度を利用して/【令和5年奥能登地震 珠洲市の復旧活動】/【擁壁・がけ地の心配解消へ 逗子市等の取り組みから】/周辺自治体の取り組み①相談の場づくり/周辺自治体の取り組み②擁壁等の防災工事を支援/周辺自治体の取り組み③緊急だからこそ支援/(紙版)

もしも自宅が被災したら・・・困ったときの支援、あれこれ

災害で自宅に大きな被害を受けると、普段の生活を取り戻すのには長い時間がかかります。もしも自宅が大きな被害を受けたら・・・と言われても、あまり想像したくはありません。

そこで、今号で紹介する「り災証明書」や法律で定められた様々な支援制度はちょっと気にとめておく程度で構いません。

実際の場面になったら、町や社会福祉協議会に行って詳しく確認してください。また、災害時、身近に支援のあることを知らずに困っている方がいらっしゃったら、是非、町や社会福祉協議会に相談することを進めてください。

1.り災証明書の申請を

もしも、自宅が被災したら・・・発災後の家の中や外を確認しながら、その被害の多さに、思わずため息ばかりになるかもしれません。

また、そのような中で、家屋に大きな被害を見つけたら、修理をするための費用を思い、不安になるかもしれません。

そんなときは――ご自身が加入している災害保険の手続きを始めるのと併せて、町に「り災証明書」の交付を申請してください。

「り災証明書」は、災害により家屋等に被害を受けた際、その被害の程度を証明するために発行されるものです。公的に用意されている支援等を受けるための大切な証明になります。自ら町へ申請することで町による被害状況の調査・認定が行われ、交付されます。

ここで、注意が必要です。発災後、あわてて片づけを始める前に、しっかりと家の中や外の被害状況を写真に撮っておきましょう。町が「り災証明書」を発行する際の重要な資料になります。

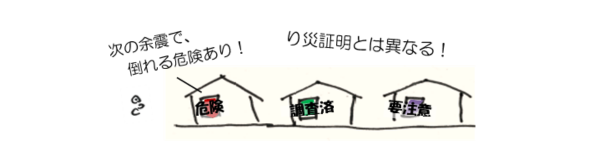

もう一つ注意です。大きな地震が起こった際には、建物に「危険」(赤)、「要注意」(黄)、「調査済」(緑)*のラベルが貼られます。これは、建物の中に入る際の危険度の目安(「被災建築物応急危険度判定」)。り災証明書の判定とは異なります。「り災証明書」は自ら申請することが必要です。

2.たいへんな片付けをするときには

大きな地震の後の家の中を想像してみてください。窓ガラスは割れ落ちて、家具は倒れ、その上にあったものも落ちて、一緒に落ちた家電はやっぱり壊れて、台所もさんざん。そのような中、片づけ開始。

まず、使えるものと使えないものとを分け、使えないものは家の外に運び出し、その場を掃除。外に運び出した災害ゴミは、町の指定する災害ゴミの集積場まで運んでいかなければなりません。家族だけ、まして自分だけではたいへんな作業です。

そのようなときは、被災者支援に集まってくれる災害ボランティアのみなさんの力を借りて進めましょう。

災害ボランティアに片づけの手伝いを依頼したいときには、発災後、葉山町社会福祉協議会に開設される「葉山町災害救援ボランティアセンター」*に連絡してください。

逆に、“片づけに困っているみなさんの手伝いをしたい”という方も、「葉山災害救援ボランティアセンター」のボランティア募集に併せて、連絡をしてください。

*「葉山災害救援ボランティアセンター」は、大きな災害が起こった際に、葉山保育園・葉山町教育総合センター2階に開設予定です。

大雨で浸水被害にあったときの片づけについては、下記QRコード先を参考に。写真の撮り方も紹介されています。

NHK「浸水した家屋の片づけと掃除の仕方」https://www.youtube.com/watch?v=xqX8aSd3eOU

震災がつなぐネットワーク「水害にあったときに」https://shintsuna.org/img/tools/suigai_leaflet_2306b.pdf

3.家屋の修理・建て替え 支援制度を利用して

当座の片づけは済んだものの、家屋に大きな被害を受けていたら、本格的な復旧を考えなければなりません。補修をするか、解体するか、新たに建てるか、それとも他の場所へ引っ越すか・・・。

葉山町に「災害救助法」や「被災者生活再建支援法」が適用された際には、家屋に大きな被害を受けた方に対して資金面等での支援が行われます*。

町から交付された「り災証明書」をもとに、ご自身の受けられる支援を確認して、ご自身に合ったこれからの住まいを検討してください。まずは、町や社会福祉協議会に相談を。

【主な支援制度】

(1)応急修理制度(災害救助法) 家屋の修理費(一部)を公で契約・支払。契約前に町に相談を!

(2)仮設住宅への入居(災害救助法) 居住期間は基本2年、家賃無料

(3)災害援護資金貸付(災害救助法) 当初3年返済なし・無利子、10年で完済

(4)公費解体(環境省の制度) 被災建物を無償解体

(5)被災ローン減免制度(自然災害ガイドライン) 従前住宅ローンを減免、手続き支援無料

(6)被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法)①基礎支援金 住宅の被害程度に応じて支給、②加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給

(7)災害復興住宅融資(住宅金融支援機構) 高齢者返済特例あり

(8)雑損控除(所得税法) 住宅や家財、その他に被害を受けたときの所得控除。3年間繰越可

(9)災害減免法による税金の軽減・免除(災害減免法) 住宅や家財に被害を受けたときの所得税の軽減免除

なお、災害救助法等の適用時以外でも、被災自治体が独自に支援制度を設ける場合がありますので、確認してください。

永野海「特に大切な9つの支援制度(これだけは知っておこう!プチ解説編)」(「ひさぽ(被災者支援サポートページ」内)、国税町HP参照

令和5年奥能登地震 珠洲市の復旧活動

市、一人暮らしの高齢者宅、全戸訪問

珠洲市では、発災後、要介護の一人暮らしの高齢者のお宅を全戸訪問しました。健康状態の確認のほか、情報が届きにくいことを配慮して、り災証明書・公的支援制度の説明や災害ボランティアセンターの案内等を行いました。その後、一人暮らしの高齢者(75歳以上)のお宅にも対象を拡げて、全戸訪問を行っています。(珠洲市災害対策本部下の保険医療福祉調整本部「生活サポート部会」による。)

屋根被害多、緊急のブルーシート張り

震度6強の揺れに、古い家屋の瓦葺屋根にたくさんの被害がでました。雨漏り対策が必要ですが、屋根に上ってブルーシートをかける作業はたいへん危険です。経験を持つ災害ボランティアが駆けつけてくれました。ただ、災害ボランティアセンターに依頼しても、被災戸数が多く、順番待ちに。とりあえず、屋内対策でしのぎました。

災害ごみ集積場閉鎖間近、片づけ急ぐ

発災後、珠洲市では、様々な災害ごみを無償で引き取る災害ごみ集積場(自主持込)が開設されました。2ヶ月がたち閉鎖へ。無償の引き取りは続けられるものの、これからはそれぞれの回収場所まで運ばなければなりません。片づけの終わっていないお宅もある中、災害ボランティアセンターでは、ボランティアの一層の募集、協力を呼びかけました。(災害ボランティアセンターは災害ごみ集積場閉鎖1週間後に閉鎖)

家屋修繕、あきらめないで!相談会開催

珠洲市には、災害救助法、被災者生活再建支援法が適用され、家屋の補修や建て替えには国等からの支援を受けることができます。とはいえ、建て替えの費用負担は大きく、“長く暮らしてきた家はなくしたくない”と 80歳を過ぎた方は言います。そのような中、“全壊であっても修復は可能ですよ!”と、細かな方法を提案する説明相談会が、地元住民と専門家との協力の下で開かれました。

珠洲市社会福祉協議会フェイスブック、石川県「令和5年奥能登地震による被害等の状況(第56報)」、NHK「『危険』な住宅に人が…なぜ?独自調査 石川 珠洲 地震1ヶ月」、正院町区長会主催・珠洲市後援 説明相談会「被災家屋修復のポイントと資金」(ちらし)参照

擁壁・がけ地の心配解消へ 逗子市等の取り組みから

各地で大雨が続きました。被災地で土砂崩れにあった住宅の姿を見ると、自宅裏のがけ地や敷地を支える擁壁のことが心配になります。その心配を解消するために―――周辺の自治体で行われている取り組みを紹介します。

周辺自治体の取り組み① 相談の場づくり

怖い思いをする前に、うちの擁壁や裏のがけ地のことを知っておきたい・・・そんな心配に答えてくれる相談先として、逗子市では、地盤に関する専門家集団「地盤品質判定士会神奈川支部」を紹介しています*。

*逗子市と地盤品質判定士会神奈川支部は、2021年に「宅地防災に関する協定書」を締結してます。

はやま防災ネットワークでは、「地盤品質判定士会神奈川支部」の方に、相談の様子などについて伺いました。

“(当会では)気軽に相談してもらえるようホームページから相談を受け付けています。メール等での簡易な回答の場合は無料(0 次相談)、現地調査等が必要な場合は有料(1次相談)。また、自治体主催の相談会(無料)等にも協力しています。”

“(当会では宅地地盤全般についての相談を受けていますが)既存の擁壁の相談が4割、がけ地の相談が4割と、擁壁やがけ地が崩れることを心配しての相談が大半です。最近では、通行人等、周囲の方への被害を心配しての相談も多くなっています。”

“斜面の危険はその場その場で異なり、同じものはありません。危険を知るためには現場で様々なことを確認する必要があります。

例えば、その場に生えている

樹木の状態によっても危険は変わってしまいます。樹木が弱ければ、風で倒され、地盤に影響が。”

(このような相談は、1次相談で)

周辺自治体の取り組み② 擁壁等の防災工事を支援

“土砂災害というと、自然の斜面が崩れることを連想しますが、擁壁も崩れることを意識してください。擁壁も30年ほどすると大分強度が下がってしまいます。是非、擁壁の定期点検を。擁壁は、その状態を確認すれば崩れる危険性が高まってきていることがわかります。”

――このようなお話を伺うと、道路沿いの擁壁の崩壊は、事故に直結するからこそ防災工事をする必要性を感じます。取り返しのつかないことが起こらないようにしたい。

なお、逗子市や横浜市では、擁壁(人工壁)の防災工事への助成を行っています。

周辺自治体の取り組み③ 緊急だからこそ支援

その他、逗子市と地盤品質判定士会神奈川支部との協定書の中には「災害時における(専門家による)宅地の復旧支援」が挙げられています。もしも大雨で自宅の擁壁が崩れてしまったら・・・住宅や道路に、更に被害が広がらないうちにどうにかしたい。そのようなとき、専門家からのアドバイスを受けることができます。

なお、逗子市をはじめ横須賀市、鎌倉市、横浜市では、がけ崩れ発生後の復旧工事や拡大防止工事への助成も行っています。