No.29 うちの防災トイレ対策(2024年3月)

【うちの防災トイレ対策】1.うちのトイレ 流れる?流れない?/2.うちのトイレ 使う前には、ここ確認!/3.うちの(事前)防災トイレ対策 一覧/【能登半島被災地支援報告】/(紙版)

うちの防災トイレ対策

能登半島地震――被災地のみなさんが、まず困ったこととして挙げていたのがトイレです。うちのトイレが使えない・・・でも、自宅が無事だったら、やっぱり自宅で生活したい。

今号では “うちの防災トイレ対策”をとりあげました。我慢できない、我慢してはいけないトイレだから、災害時のトイレのことを事前に知って、災害時のトイレ生活のことをイメージしてみてください。

今号では “うちの防災トイレ対策”をとりあげました。我慢できない、我慢してはいけないトイレだから、災害時のトイレのことを事前に知って、災害時のトイレ生活のことをイメージしてみてください。

1.うちのトイレ、流れる?流れない?

激しいゆれの後、“うちのトイレ”を使うときには慎重に。水が出てこなくてそのままになってしまったり、水は出てきたものの、その先には流れず溜まってしまったり・・・。このようになってしまうのは衛生面で問題があるのはもちろん、気分はよくありません。“うちのトイレ”が困ったことにならないように、激しい揺れがあったらトイレを使う前に確認を。

2.うちのトイレ 使う前には、ここ確認!

使う前には① 停電していたら、いつものようにトイレは使えないので気を付けて。停電で様々なところのシステムがストップしています。使う前には② 水がでるかどうかの確認を。トイレに入る前に水道の蛇口をひねってみてください。神奈川県(鎌倉水道営業所)の断水情報等の確認も。使う前には③ 続いて水道管の漏水の確認です。家の全ての水道を止めて、水道メーターをチェックして。水道を止めているのにメーターが動いていたら、水道管が破損している心配が。(その際は止水栓を締めてください。)

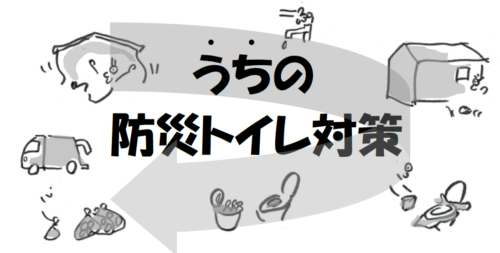

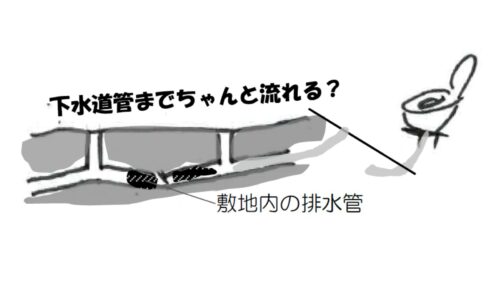

使う前には④ ちょっとたいへんですが、自宅の排水管が破損していないかを2人がかりで確かめます。まず、家の周りにある汚水桝の位置を確認しながら、汚水桝付近の地盤が割れていたり、盛り上がっていたり、また、逆に窪んでいたりしないかをチェックします。そのような様子が見られなかったら、次は排水管に水を流しての確認。1人が外で汚水桝の蓋を開けて待ち、もう1人が屋内の水道(トイレを含む)から水(1~3ℓ)を流します。その水が汚水桝まで滞りなく流れ、汚水桝に溜まらず先に流れていけば、排水管は大丈夫そう。(汚水桝に水が溜まる場合は、汚物等が流れず、排水管が詰まる可能性あり。)

以上が、トイレを使う前の確認の手順です。これらの確認事項に問題がなければ、“うちのトイレ”は使用可能。・・・でも、やっぱり慎重に。少しでも気になること(流れ具合、音、臭い等)があったら、専門業者等に相談してください。

以上が、トイレを使う前の確認の手順です。これらの確認事項に問題がなければ、“うちのトイレ”は使用可能。・・・でも、やっぱり慎重に。少しでも気になること(流れ具合、音、臭い等)があったら、専門業者等に相談してください。

最後に、公共の下水道施設について、下水道課(葉山町環境部)の方にうかがいました。

“大きな地震では、(下水道施設の)どこにどんな被害が生じるかわかりません。早急に調査や工事にとりかかれるよう利用者のみなさんのご協力(下水道の使用を控える等)をお願いします。そのためにも(災害時には)下水道に関する町からの呼びかけにご注意ください”。大きなゆれの後は、下水道の復旧作業を進めるためにも、トイレの使用方法(排水量を少なくする、紙は流さない等)を考える必要がありそうです。

3.うちの(事前)防災トイレ対策

“うちのトイレ”が使えなかったとき、自宅で生活できるように、事前に準備しておきたいものを紹介します。

(1)携帯トイレ等

| 携帯トイレ | 便器に被せて使用。中に凝固剤が入っています。防臭効果のあるもの、抗菌効果のあるもの等、いろいろ販売されています。 |

| ポリ袋 | (携帯トイレが濡れないように)携帯トイレを便器に被せる前に、ポリ袋を便器に被せます。一度、被せたらそのままでOKです。 |

| (代用として)ポリ袋、紙おむつ等 | 携帯トイレが用意できなかったときは、ポリ袋に水分を吸収するもの(紙おむつ、新聞紙、ペットシート等)を入れて代用することも可能です。ゴミ出しを考えて、水分は十分吸収させてください。 |

| (別の場所で)簡易トイレ | 便器とセットになった「簡易トイレ」もあります。トイレ室以外の場所で使用したいときに。凝固剤入りのポリ袋をかけて使用します。 |

| トイレットペーパー | 普段のストックは多めに。 |

(参考1)携帯トイレの備えの目安は、5回/日 × 家族の人数 × 7日間(避難所での備蓄の目安参照)(参考2)災害用トイレ用品一覧(日本トイレ研究所HP「災害用トイレガイド」内 https://www.toilet.or.jp/toilet-guide/product/list.html

(2)衛生用品

| ウェットティッシュ | 断水時であることを考慮して、手等を清潔に保つためのものを用意。 |

| アルコール手指消毒液 |

(3)ごみ箱(一時保管)

| 蓋つきゴミ箱 | トイレ室内に、使用済み携帯トイレを一時入れておくゴミ箱を用意。防臭対策として蓋つきのものを。 |

| 消臭剤 | |

| ポリ袋 | ゴミ出し(町のゴミ回収)のため、使用済み携帯トイレを入れる防臭ゴミ袋の用意を(紙おむつ用防臭ゴミ袋など)。発災後、通常のゴミ回収が始まるまでの間、自宅で保管する必要があります。(生活用水が確保できたとき)流す水が少量でも詰まらないように、トイレットペーパーは流さず、ポリ袋に入れて処理を。 |

町のクリーンセンターの方にうかがったところ、使用済み携帯トイレは“可燃ごみ”として収集するそう。“使用済み携帯トイレは防臭ゴミ袋に入れて、ゴミ袋の口はしっかりと縛って出してください”。携帯トイレを使用する際は、収集作業のことをしっかり考えて。

(4)その他

| ランタン | 停電対策。トイレでは、両手を使いたい。 |

| バケツ | 生活用水が確保できたときには、バケツに水を汲んで流すことも。水は奥に流し込むとうまくいくそう。 |

携帯トイレ等を事前に準備しておけば、いつも通りにトイレが使えなくても、自宅で生活できそうです。でも、余震が続くときは、避難所等、安全な場所に避難する検討を。

(参考資料)

日本トイレ研究所「災害時トイレ衛生管理講習会テキスト」、「第10回災害時トイレ衛生管理講習会【計画編】別冊テキスト」、HP https://www.toilet.or.jp/

国土交通省「災害時のトイレ、どうする?」

葉山町「葉山町のきれいな川と美しい海を守るために」

葉山町「葉山町の公共下水道」

能登半島地震 被災地支援報告

神奈川県派遣職員として被災地支援に入った防災安全課(葉山町)の奥泉さん、前田さんに、被災地・志賀町の様子(発災4週目~1ヶ月)をうかがいました。(葉山町防災講演会(3/10)でお二人が発表された内容を、詳しくお話してくださいました。)

神奈川県派遣職員として被災地支援に入った防災安全課(葉山町)の奥泉さん、前田さんに、被災地・志賀町の様子(発災4週目~1ヶ月)をうかがいました。(葉山町防災講演会(3/10)でお二人が発表された内容を、詳しくお話してくださいました。)

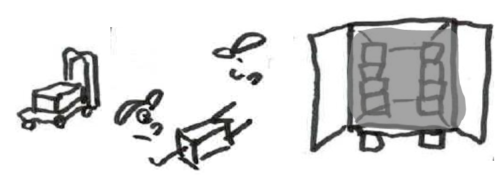

1. 物資支援チームにて

奥泉さんが入った物資支援チームがしていたのは、全国から次々と運ばれてくる物資をトラックから下ろし、志賀町が緊急に設置した保管場所へと運び込む作業。その後、その保管場所に積まれたたくさんの物資の中から、避難者のみなさんが必要としている物資を運び出し、指定避難所等へと届ける――非常に大変な作業ですが、他県(愛知県等)からの支援職員のみなさんとのチームワークで行っていたのだそう。

奥泉さんが入った物資支援チームがしていたのは、全国から次々と運ばれてくる物資をトラックから下ろし、志賀町が緊急に設置した保管場所へと運び込む作業。その後、その保管場所に積まれたたくさんの物資の中から、避難者のみなさんが必要としている物資を運び出し、指定避難所等へと届ける――非常に大変な作業ですが、他県(愛知県等)からの支援職員のみなさんとのチームワークで行っていたのだそう。

奥泉さんのお話からは、災害時の物資調達や受け入れ等の人的支援が、全国的な、非常に大きな体制の中で行われていることがうかがわれます。

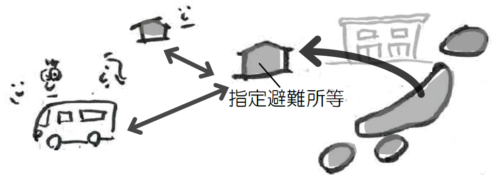

では、避難者のみなさんは、どのように自分の必要とする物資を手に入れていたのでしょうか? ――“(私たち)支援職員が、指定避難所に食料や飲料水を運んでいった際に(1日2回)、避難者のみなさんの必要としている物資が書かれたシートをもらい、物資の保管場所から探して届けていました”。その他、指定避難所では、周辺の自主避難所に避難している方たちや在宅避難をしている方たち、また、車中泊をしている方たちに、その人数を細かに把握しながら、必要物資を調達・配布していたといいます。また、指定避難所に避難していないみなさんも指定避難所とつながることで、自分の必要な物資を手に入れることが可能でした。

では、避難者のみなさんは、どのように自分の必要とする物資を手に入れていたのでしょうか? ――“(私たち)支援職員が、指定避難所に食料や飲料水を運んでいった際に(1日2回)、避難者のみなさんの必要としている物資が書かれたシートをもらい、物資の保管場所から探して届けていました”。その他、指定避難所では、周辺の自主避難所に避難している方たちや在宅避難をしている方たち、また、車中泊をしている方たちに、その人数を細かに把握しながら、必要物資を調達・配布していたといいます。また、指定避難所に避難していないみなさんも指定避難所とつながることで、自分の必要な物資を手に入れることが可能でした。

2. 避難所支援チームにて

前田さんは、志賀町北部の小さな集落内にある避難所へ支援に。避難していたみなさんは、だれも顔なじみで、避難所の掃除などはだれとはなしに行われていたのだそう。また、朝はみなさんでラジオ体操をしたり、地元力士の出る大相撲中継のときにはみなさんでテレビの前に集まったり。“「共助」などと堅苦しいことは言わないで、自然なつきあいの中で(避難所)生活できるのがいい”。これはその様子を見ての前田さんの感想です。葉山町が大きな地震に襲われたら・・・同じ避難所に避難した者同士、自分たちなりの形で、無理せず協力しあえるといい。

“被災地を応援しようと企業所属のスポーツ選手たちが巡回してきたときには、その体のたくましさに“頼もしい”と言って、みなさん、歓迎していました”。“(私の最終日のこと)「また、会えたらいいね」、と声を掛け合って握手しているうちに、避難所のみなさん全員と握手することになってしまいました”。

“被災地を応援しようと企業所属のスポーツ選手たちが巡回してきたときには、その体のたくましさに“頼もしい”と言って、みなさん、歓迎していました”。“(私の最終日のこと)「また、会えたらいいね」、と声を掛け合って握手しているうちに、避難所のみなさん全員と握手することになってしまいました”。

見せていただいた避難所の写真の中、「応急仮設住宅申し込み開始 未定」とホワイトボートに書かれているのを見つけました。スポーツ選手の巡回も前田さんの握手も、そんな復旧を待つみなさんの時間を、一緒に過ごしながら優しく応援しているように思いました。