No.30 家の地震対策について考える(2025年2月)

【2024年を振り返って 家(うち)の地震対策について考える】 1.家(うち)は倒れる?倒れない?/2.家(うち)の耐震性が心配になったら/3.木造住宅(~1981年)の耐震化、支援します!/【2024年を振り返って 南海トラフ“巨大”地震】/【2024年を振り返って 豪雨に備える】/(紙版)

2024年を振り返って 家の地震対策 について考える

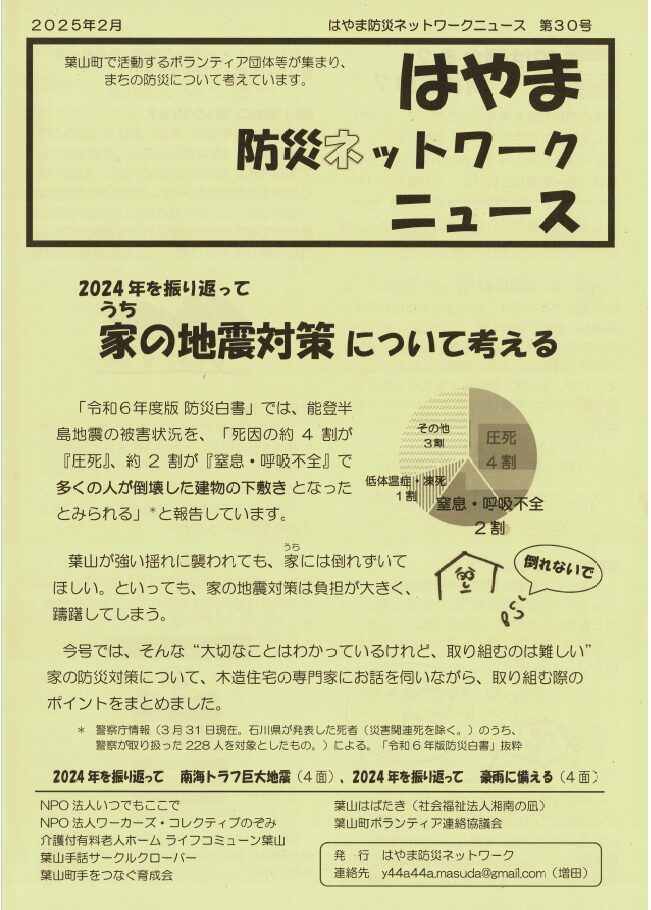

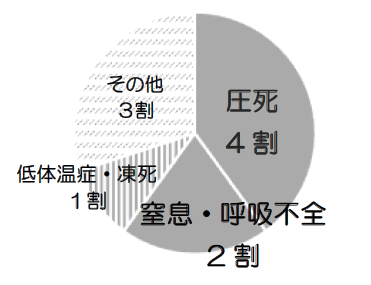

「令和6年度版 防災白書」では、能登半島地震の被害状況を、「死因の約4割が『圧死』、約2割が『窒息・呼吸不全』で多くの人が倒壊した建物の下敷き となったとみられる」*と報告しています。

葉山が強い揺れに襲われても、家(うち)には倒れずいてほしい。といっても、家の地震対策は負担が大きく、躊躇してしまう。

今号では、そんな“大切なことはわかっているけれど、取り組むのは難しい・・・” 家の防災対策について、取り組む際のポイントを木造住宅の専門家にお話を伺いながらまとめました。

* 警察庁情報(3月31日現在。石川県が発表した死者(災害関連死を除く。)のうち、警察が取り扱った228人を対象としたもの。)による。「令和6年版防災白書」抜粋

1.家は倒れる?倒れない?

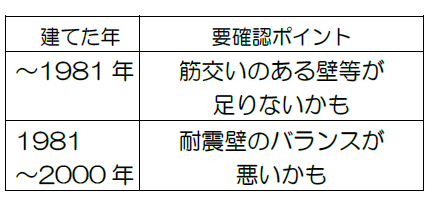

家の防災対策を考えるにあたって、まずはじめに確認しておきたいのが、建てた年です。木造住宅は、1981年から筋交いのある壁等(耐震壁)を一定量以上設けることが義務付けられました。それ以前に建てた木造住宅は、筋交いのある壁等の量が足りないかもしれません。強い揺れに耐えられないことが。

1981年に耐震基準が強化されたものの、阪神・淡路大震災では、強化後の木造住宅の中に倒壊したものが出ました。そのため、筋交いのある壁等はバランスよく配置すること、柱は土台等から外れないように金具でしっかりと止めることが、2000年から木造住宅を建てるときの条件に加わりました。

専門家にお話しを伺う

木造住宅の耐震診断士である後藤茂さん(エールハウス)にお話を伺うと、屋根に重たいものを載せている家は、注意が必要なのだそう。「建物の上方が重いほど、建物は地震で大きく振られてしまいます。

木造住宅の耐震診断士である後藤茂さん(エールハウス)にお話を伺うと、屋根に重たいものを載せている家は、注意が必要なのだそう。「建物の上方が重いほど、建物は地震で大きく振られてしまいます。

——瓦は重く、20坪の屋根だったら上に車が4台載っている状態です。屋根材を軽いものに変えるだけでも、耐震性は上がります」。お話を伺いながら、自宅の屋根裏部屋に重いものを置いていることを思い出しました。後藤さんに尋ねると・・・「屋根と同様、屋根裏部屋にも重いものを置くのは危険です」。

激しい揺れに、家はどうなる?

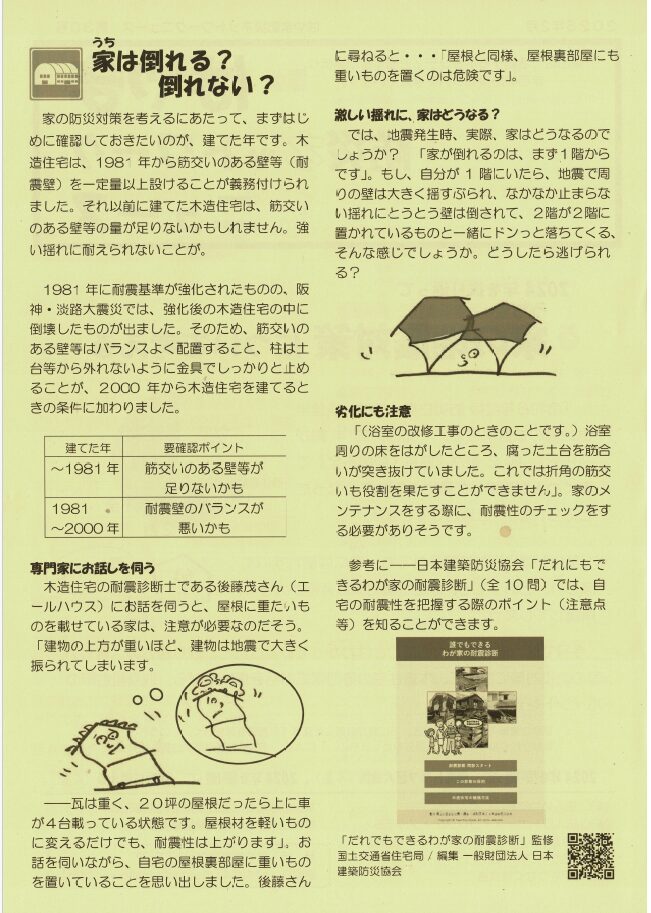

では、地震発生時、実際、家はどうなるのでしょうか? 「家が倒れるのは、まず1階からです」。もし、自分が1階にいたら、地震で周りの壁は大きく揺すぶられ、なかなか止まらない揺れにとうとう壁は倒されて、2階が2階に置かれているものと一緒にドンっと落ちてくる、そんな感じでしょうか。どうしたら逃げられる?

では、地震発生時、実際、家はどうなるのでしょうか? 「家が倒れるのは、まず1階からです」。もし、自分が1階にいたら、地震で周りの壁は大きく揺すぶられ、なかなか止まらない揺れにとうとう壁は倒されて、2階が2階に置かれているものと一緒にドンっと落ちてくる、そんな感じでしょうか。どうしたら逃げられる?

劣化にも注意

「(浴室の改修工事のときのことです。)浴室周りの床をはがしたところ、腐った土台を筋合いが突き抜けていました。これでは折角の筋交いも役割を果たすことができません」。家のメンテナンスをする際に、耐震性のチェックをする必要がありそうです。

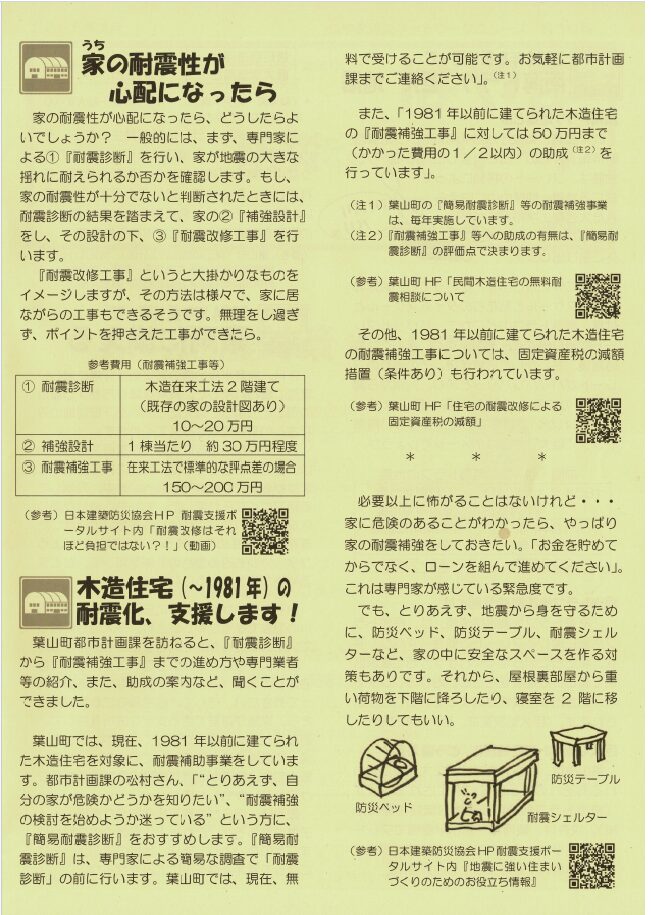

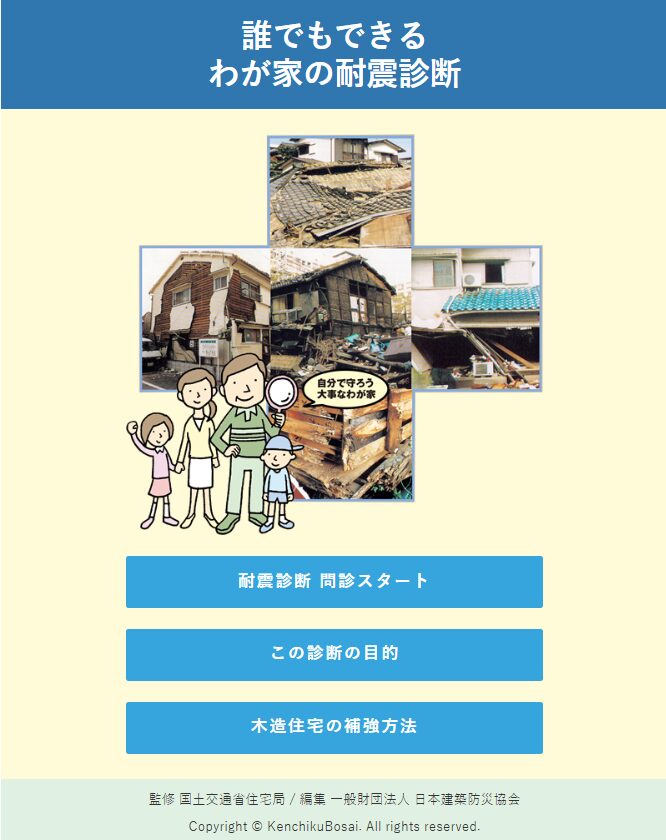

参考に——日本建築防災協会「だれにもできるわが家の耐震診断」(全10問)では、自宅の耐震性を把握する際のポイント(注意点等)を知ることができます。

「だれでもできるわが家の耐震診断」監修 国土交通省住宅局 / 編集 一般財団法人 日本建築防災協会 https://www.kenchiku-bosai.or.jp/taishin_portal/daredemo_sp/

「だれでもできるわが家の耐震診断」監修 国土交通省住宅局 / 編集 一般財団法人 日本建築防災協会 https://www.kenchiku-bosai.or.jp/taishin_portal/daredemo_sp/

2.家の耐震性が心配になったら

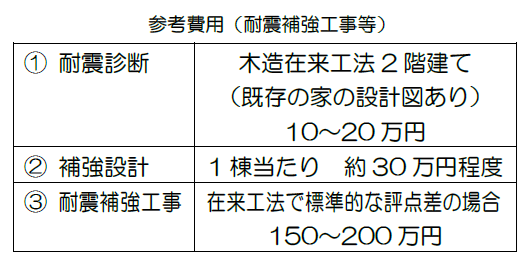

家の耐震性が心配になったら、どうしたらよいでしょうか? 一般的には、まず、専門家による①『耐震診断』を行い、家が地震の大きな揺れに耐えられるか否かを確認します。もし、家の耐震性が十分でないと判断されたときには、耐震診断の結果を踏まえて、家の②『補強設計』をし、その設計の下、③『耐震改修工事』を行います。

『耐震改修工事』というと大掛かりなものをイメージしますが、その方法は様々で、家に居ながらの工事もできるそうです。無理をし過ぎず、ポイントを押さえた工事ができたら。

(参考)日本建築防災協会HP 耐震支援ポータルサイト内「耐震改修はそれほど負担ではない?!」(動画)https://www.youtube.com/watch?v=xxPIr_1pOsI

3.木造住宅(~1981年)の耐震化、支援します!

葉山町都市計画課を訪ねると、『耐震診断』から『耐震補強工事』までの進め方や専門業者等の紹介、また、助成の案内など、聞くことができました。

葉山町では、現在、1981年以前に建てられた木造住宅を対象に、耐震補助事業をしています。都市計画課の松村さん、「“とりあえず、自分の家が危険かどうかを知りたい”、“耐震補強の検討を始めようか迷っている”という方に、『簡易耐震診断』をおすすめします。『簡易耐震診断』は、専門家による簡易な調査で「耐震診断」の前に行います。葉山町では、現在、無料で受けることが可能です。お気軽に都市計画課までご連絡ください」。(注1)

また、「1981年以前に建てられた木造住宅の『耐震補強工事』に対しては50万円まで(かかった費用の1/2以内)の助成(注2)を行っています」。その他、1981年以前に建てられた木造住宅の耐震補強工事については、固定資産税の減額措置(条件あり)も行われています。

(注1)葉山町の『簡易耐震診断』等の耐震補強事業は、毎年実施しています。(注2)『耐震補強工事』等への助成の有無は、『簡易耐震診断』の評価点で決まります。

(参考)葉山町HP「民間木造住宅の無料耐震相談について」https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/toshi/osirase/9348.html、葉山町HP「住宅の耐震改修による固定資産税の減額」https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/zeimu/3/2/1276.html

* * *

必要以上に怖がることはないけれど・・・家に危険のあることがわかったら、やっぱり家の耐震補強をしておきたい。「お金を貯めてからでなく、ローンを組んで進めてください」。これは専門家が感じている緊急度です。

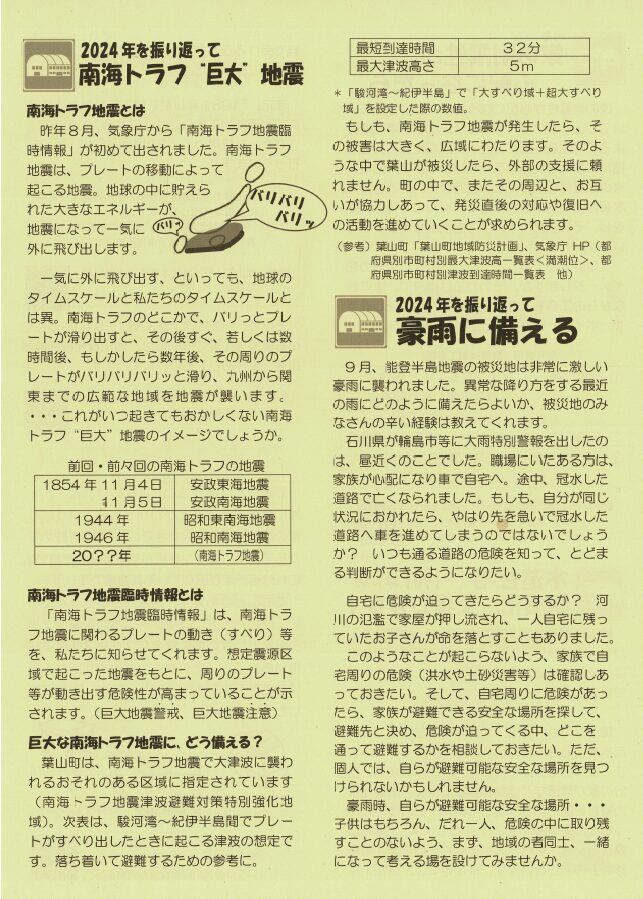

でも、とりあえず、地震から身を守るために、防災ベッド、防災テーブル、耐震シェルターなど、家の中に安全なスペースを作る対策もありです。それから、屋根裏部屋から重い荷物を下階に降ろしたり、寝室を2階に移したりしてもいい。

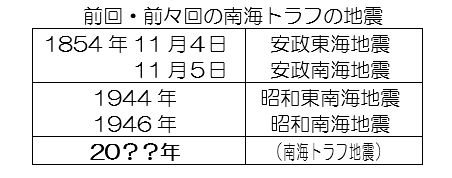

2024年を振り返って 南海トラフ“巨大”地震

南海トラフ地震とは

昨年8月、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が初めて出されました。南海トラフ地震は、プレートの移動によって起こる地震。地球に蓄えられた大きなエネルギーが地震になって一気に外に飛び出します。

一気に外に飛び出す、といっても、地球のタイムスケールと私たちのタイムスケールとは異。南海トラフのどこかで、バリっとプレートが滑り出すと、その後すぐ、若しくは数時間後、もしかしたら数年後、その周りのプレートがバリバリバリッと滑り、九州から関東までの広範な地域を地震が襲います。・・・これがいつ起きてもおかしくない南海トラフ“巨大”地震のイメージでしょうか。

南海トラフ地震臨時情報とは

「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ地震に関わるプレートの動き(すべり)等を、私たちに知らせてくれます。想定震源区域で起こった地震をもとに、周りのプレート等が動き出す危険性が高まっていることが示されます。(巨大地震警戒、巨大地震注意)

巨大な南海トラフ地震に、どう備える?

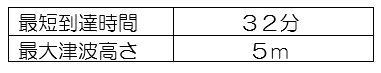

葉山町は、南海トラフ地震で大津波に襲われるおそれのある区域に指定されています(南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域)。次表は、駿河湾~紀伊半島間でプレートがすべり出したときに起こる津波の想定です。落ち着いて避難するための参考に。

*「駿河湾~紀伊半島」で「大すべり域+超大すべり域」を設定した際の数値。

もしも、南海トラフ地震が発生したら、その被害は大きく、広域にわたります。そのような中で葉山が被災したら、外部の支援に頼れません。町の中で、またその周辺と、お互いが協力しあって、発災直後の対応や復旧への活動を進めていくことが求められます。

(参考)葉山町「葉山町地域防災計画」、気象庁HP(都府県別市町村別最大津波高一覧表<満潮位>、都府県別市町村別津波到達時間一覧表 他)

2024年を振り返って 豪雨に備える

9月、能登半島地震の被災地は非常に激しい豪雨に襲われました。異常な降り方をする最近の雨にどのように備えたらよいか、被災地のみなさんの辛い経験は教えてくれます。

石川県が輪島市等に大雨特別警報を出したのは、昼近くのことでした。職場にいたある方は、家族が心配になり車で自宅へ。途中、冠水した道路で亡くなられました。もしも、自分が同じ状況におかれたら、やはり先を急いで冠水した道路へ車を進めてしまうのではないでしょうか? いつも通る道路の危険を知って、とどまる判断ができるようになりたい。

自宅に危険が迫ってきたらどうするか? 河川の氾濫で家屋が押し流され、一人自宅に残っていたお子さんが命を落とすこともありました。

このようなことが起こらないよう、家族で自宅周りの危険(洪水や土砂災害等)は確認しあっておきたい。そして、自宅周りに危険があったら、家族が避難できる安全な場所を探して、避難先と決め、危険が迫ってくる中、どこを通って避難するかを相談しておきたい。ただ、個人では、自らが避難可能な安全な場所を見つけられないかもしれません。

豪雨時、自らが避難可能な安全な場所・・・子供はもちろん、だれ一人、危険の中に取り残すことのないよう、まず、地域の者同士、一緒になって考える場を設けてみませんか。