No.26 身近なレッドゾーンをみる(2022年3月)

【葉山町土砂災害ハザードマップ 身近なレッドゾーンをみる】/【(参考)「急傾斜地の崩壊」のレッドゾーンについて(土砂災害防止法)】/(紙版)

葉山町土砂災害ハザードマップ 身近なレッドゾーンをみる

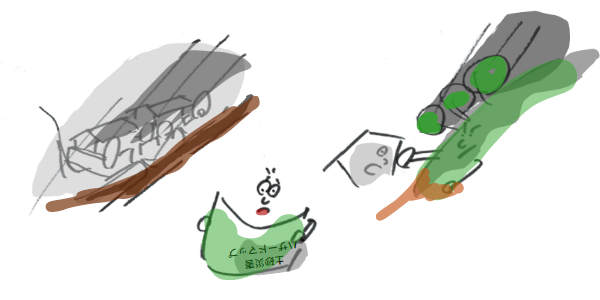

葉山町内レッドゾーンでの土砂崩れ報告 三ヶ岡斜面/堀内

たくさんのレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)が加わった葉山町の土砂災害ハザードマップ(2021年9月発行)。レッドゾーンは、斜面の近くに住む者にとって、とても身近な存在になりました。

このレッドゾーンは、大雨等のとき、建物の中にいても、私たちの身に著しい危険の生じるおそれのあるところなのだそう。では、一体、どんなことが起こるのでしょうか?

今号では、昨年7月の大雨の際に葉山町内で発生した大きな土砂崩れ(三ヶ岡斜面/堀内)の報告をもとに、レッドゾーンについて考えます。

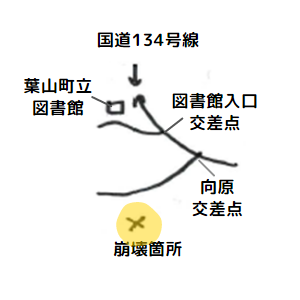

三ヶ岡斜面/堀内① レッドゾーン途中より崩れる

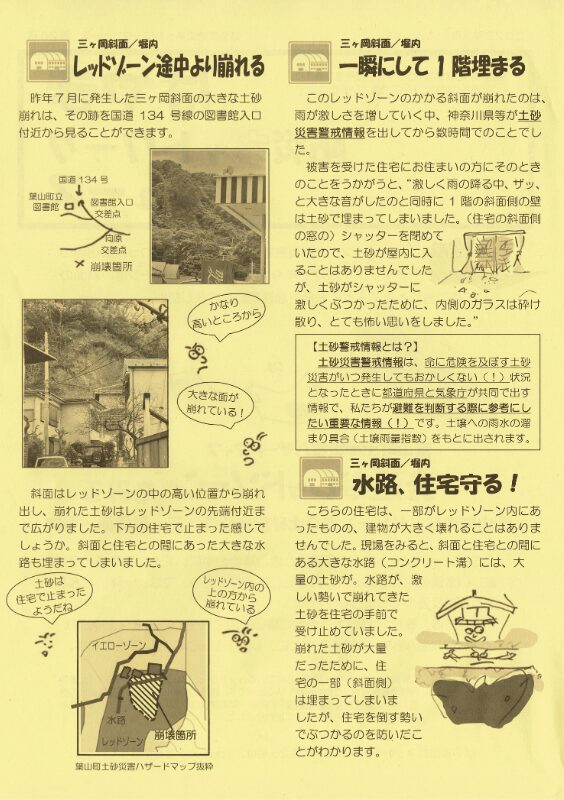

昨年7月に発生した三ヶ岡斜面の大きな土砂崩れは、その跡を国道134号線の図書館入口付近から見ることができます。

昨年7月に発生した三ヶ岡斜面の大きな土砂崩れは、その跡を国道134号線の図書館入口付近から見ることができます。

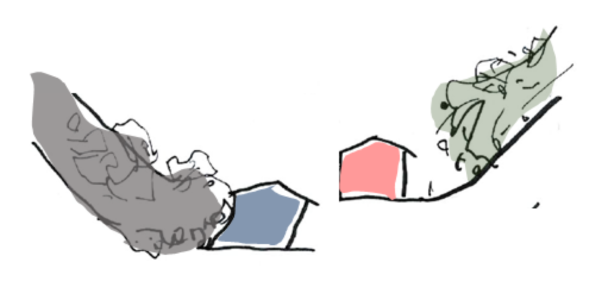

斜面はレッドゾーンの中の高い位置から崩れ出し、崩れた土砂はレッドゾーンの先端付近まで広がりました。下方の住宅で止まった感じでしょうか。斜面と住宅との間にあった大きな水路も埋まってしまいました。

三ヶ岡斜面/堀内② 一瞬にして1階埋まる

このレッドゾーンのかかる斜面が崩れたのは、雨が激しさを増していく中、神奈川県等が土砂災害警戒情報*を出してから数時間でのことでした。

このレッドゾーンのかかる斜面が崩れたのは、雨が激しさを増していく中、神奈川県等が土砂災害警戒情報*を出してから数時間でのことでした。

被害を受けた住宅にお住まいの方にそのときのことをうかがうと——“激しく雨の降る中、ザッ、と大きな音がしたのと同時に1階の斜面側の壁は土砂で埋まってしまいました。(住宅の斜面側の窓の)シャッターを閉めていたので、土砂が屋内に入ることはありませんでしたが、土砂がシャッターに激しくぶつかったために、内側のガラスは砕け散り、とても怖い思いをしました。”

| 土砂災害警戒情報とは? | 土砂災害警戒情報は、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない(!)状況となったときに都道府県と気象庁が共同で出す情報で、私たちが避難を判断する際に参考にしたい重要な情報(!)です。土壌への雨水の溜まり具合(土壌雨量指数)をもとに出されます。 |

三ヶ岡斜面/堀内③ 水路、住宅守る!

こちらの住宅は、一部がレッドゾーン内にあったものの、建物が大きく壊れることはありませんでした。現場をみると、斜面と住宅との間にある大きな水路(コンクリート溝)には、大量の土砂が。水路が、激しい勢いで崩れてきた土砂を住宅の手前で受け止めていました。崩れた土砂が大量だったために、住宅の一部(斜面側)は埋まってしまいましたが、住宅を倒す勢いでぶつかるのを防いだことがわかります。

こちらの住宅は、一部がレッドゾーン内にあったものの、建物が大きく壊れることはありませんでした。現場をみると、斜面と住宅との間にある大きな水路(コンクリート溝)には、大量の土砂が。水路が、激しい勢いで崩れてきた土砂を住宅の手前で受け止めていました。崩れた土砂が大量だったために、住宅の一部(斜面側)は埋まってしまいましたが、住宅を倒す勢いでぶつかるのを防いだことがわかります。

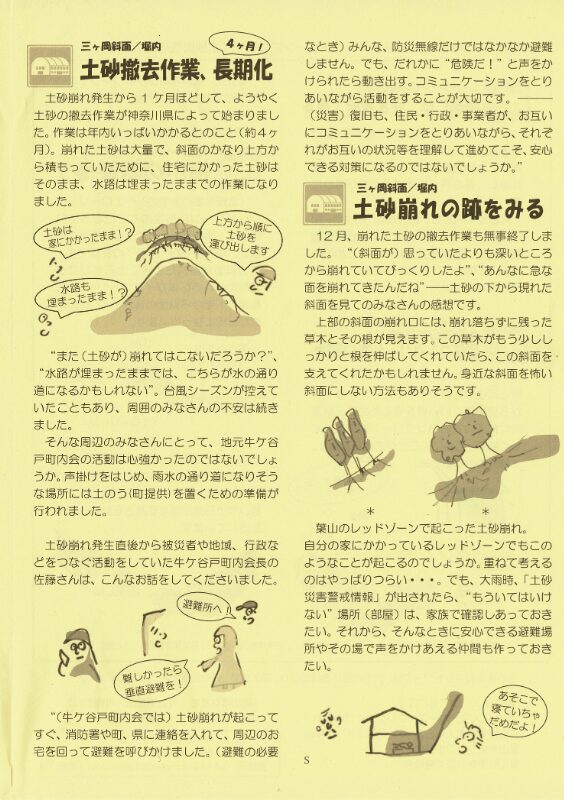

三ヶ岡斜面/堀内④ 土砂撤去作業、長期化

土砂崩れ発生から1ケ月ほどして、ようやく土砂の撤去作業が神奈川県によって始まりました。作業は年内いっぱいかかるとのこと(約4ヶ月)。崩れた土砂は大量で、斜面のかなり上方から積もっていたために、住宅にかかった土砂はそのまま、水路は埋まったままでの作業になりました。

“また(土砂が)崩れてはこないだろうか?”、“水路が埋まったままでは、こちらが水の通り道になるかもしれない”。台風シーズンが控えていたこともあり、周囲のみなさんの不安は続きました。

そんな周辺のみなさんにとって、地元牛ケ谷戸町内会の活動は心強かったのではないでしょうか。声掛けをはじめ、雨水の通り道になりそうな場所には土のう(町提供)を置くための準備が行われました。

土砂崩れ発生直後から被災者や地域、行政などをつなぐ活動をしていた牛ケ谷戸町内会長の佐藤さんは、こんなお話をしてくださいました。

“(牛ケ谷戸町内会では)土砂崩れが起こってすぐ、消防署や町、県に連絡を入れて、周辺のお宅を回って避難を呼びかけました。(避難の必要なとき)みんな、防災無線だけではなかなか避難しません。でも、だれかに“危険だ!”と声をかけられたら動き出す。コミュニケーションをとりあいながら活動をすることが大切です。———(災害)復旧も、住民・行政・事業者が、お互いにコミュニケーションをとりあいながら、それぞれがお互いの状況等を理解して進めてこそ、安心できる対策になるのではないでしょうか。”

三ヶ岡斜面/堀内⑤ 土砂崩れの跡をみる

12月、崩れた土砂の撤去作業も無事終了しました。 “(斜面が)思っていたよりも深いところから崩れていてびっくりしたよ”、“あんなに急な面を崩れてきたんだね”——土砂の下から現れた斜面を見てのみなさんの感想です。 上部の斜面の崩れ口には、崩れ落ちずに残った草木とその根が見えます。この草木がもう少ししっかりと根を伸ばしてくれていたら、この斜面を支えてくれたかもしれません。身近な斜面を怖い斜面にしない方法もありそうです。

葉山のレッドゾーンで起こった土砂崩れ。自分の家にかかっているレッドゾーンでもこのようなことが起こるのでしょうか。重ねて考えるのはやっぱりつらい・・・。でも、大雨時、「土砂災害警戒情報」が出されたら、“もういてはいけない”場所(部屋)は、家族で確認しあっておきたい。それから、そんなときに安心できる避難場所やその場で声をかけあえる仲間も作っておきたい。

(参考)「急傾斜地の崩壊」のレッドゾーンについて(土砂災害防止法)

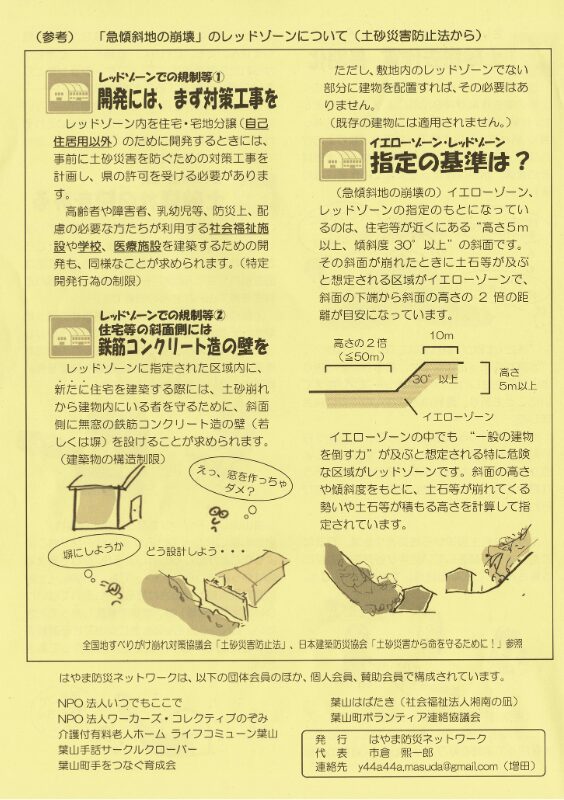

レッドゾーンでの規制等① 開発には、まず対策工事を

レッドゾーン内を住宅・宅地分譲(自己住居用以外)のために開発するときには、事前に土砂災害を防ぐための対策工事を計画し、県の許可を受ける必要があります。

高齢者や障害者、乳幼児等、防災上、配慮の必要な方たちが利用する社会福祉施設や学校、医療施設を建築するための開発も、同様なことが求められます。(特定開発行為の制限)

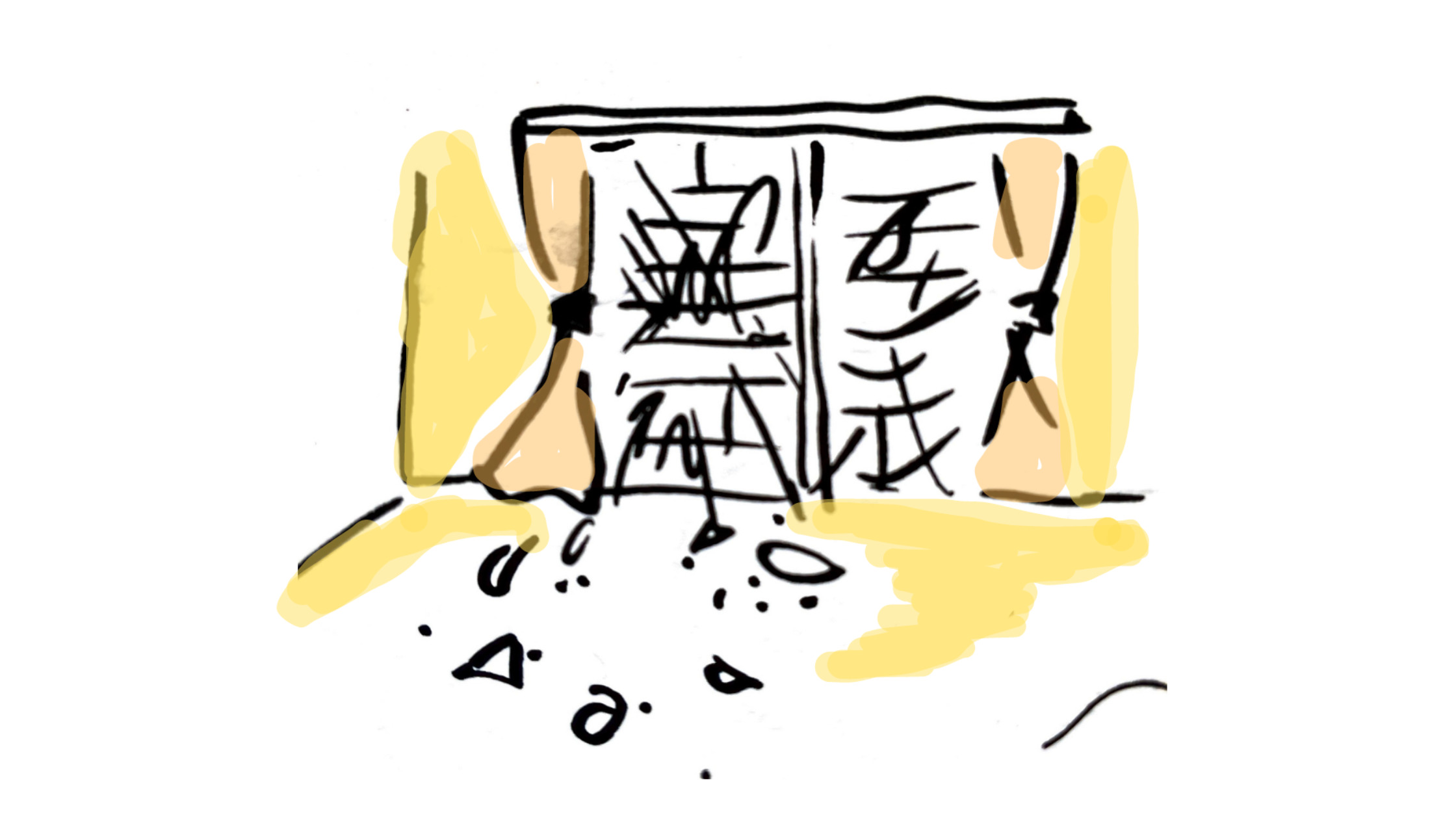

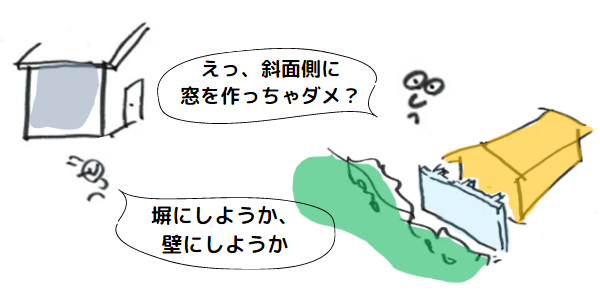

レッドゾーンでの規制等② 住宅等の斜面側には鉄筋コンクリート造の壁を

レッドゾーンに指定された区域内に、新たに住宅を建築する際には、土砂崩れから建物内にいる者を守るために、斜面側に無窓の鉄筋コンクリート造の壁(若しくは塀)を設けることが求められます。(建築物の構造制限)

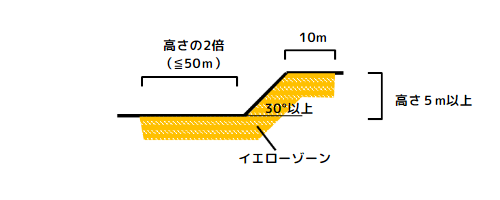

イエローゾーン・レッドゾーン 指定の基準は?

(急傾斜地の崩壊の)イエローゾーン、レッドゾーンの指定のもとになっているのは、住宅等が近くにある“高さ5m以上、傾斜度30°以上”の斜面です。その斜面が崩れたときに土石等が及ぶと想定される区域がイエローゾーンで、斜面の下端から斜面の高さの2倍の距離が目安になっています。

イエローゾーンの中でも “一般の建物を倒す力”が及ぶと想定される特に危険な区域がレッドゾーンです。斜面の高さや傾斜度をもとに、土石等が崩れてくる勢いや土石等が積もる高さを計算して指定されています。

イエローゾーンの中でも “一般の建物を倒す力”が及ぶと想定される特に危険な区域がレッドゾーンです。斜面の高さや傾斜度をもとに、土石等が崩れてくる勢いや土石等が積もる高さを計算して指定されています。

全国地すべりがけ崩れ対策協議会「土砂災害防止法」、日本建築防災協会「土砂災害から命を守るために!」参照